唐山大地震40周年祭 唐山向死而生灾难中崛起

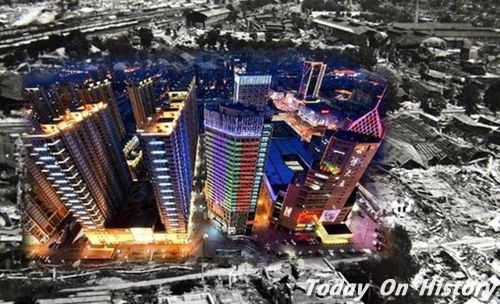

唐山新旧貌对比

40年前,唐山地震的生死瞬间

40年前,7·28唐山大地震,『天塌地陷』成了一代人难以磨灭的记忆。

40年前,当里氏7.8级的大地震猝然降临,『地光闪射,地声轰鸣,房倒屋塌,地裂山崩。数秒之内,百年城市建设夷为墟土,24万城乡居民殁于瓦砾……』那一刻,生命何其脆弱。转瞬之间,生死两隔;永别亲人,痛何如哉!那一刻,生命又何其坚强!无论是废墟下救出的幸存者,还是带着伤残坚持『活下去』的唐山人,他们直面人生最大的痛楚,用顽强生活告慰逝者,用生命的尊严与努力写下一个个大写的『人』字,刻印在民族记忆深处。

强烈地震摇动着大地,却撼不动唐山人民抗震救灾的坚定信念,挡不住祖国大家庭一方有难、八方支援的磅礴暖流。14万名解放军、5万名干部和工程技术医务人员、数十万吨物资驰援唐山,10多万建筑工人参与重建……同舟共济、携手抗灾,从废墟中挺立,于灾难中崛起。无论是创造『大灾过后无大疫』的奇迹,还是让4000多名地震孤儿有了新家,重新体会到父母之爱的温暖,或者是快速高效的重建成就,无不彰显社会主义制度集中力量办大事的巨大优越性,无不见证中国共产党心系人民、排忧解难的为民情怀。

40年后,唐山向死而生

40年后,这个曾被西方媒体预言『将从地球上被抹去』的城市,用事实向世界宣告:唐山永远不会被抹掉!唐山40年的沧桑巨变,镌刻着一座城市凤凰涅槃的发展奇迹,诠释着一个民族和国家百折不挠、坚忍不拔的伟大力量。历史不会忘却灾难与悲痛,也永远铭记那些宝贵的生命、不屈的脊梁。

『今日之唐山市,位列世界名城,又巍峨大观矣。科技经济齐飞,壮凤山之雄伟;教育文化共进,映南湖之旖旎。世园会盛装开幕,采煤沉降地化身生态美景,昭示城市转型之跨越;中东欧领导云集,十余国大员签署《唐山共识》,见证发展拓路于环宇。』7月14日,中国书法家协会顾问张飙撰写的3700字、总长20米的书法长卷《唐山大地震40年感言》在唐山展出。

英雄城链上『一带一路』

1917年,当唐山市还是唐山镇,曹妃甸的闻名也还停留在『曹妃殿』。孙中山先生在《建国方略》中提出要在『大沽口秦皇岛两地之中途,青河滦河两口之间,沿大沽口秦皇岛间海岸岬角上』(现曹妃甸附近)建设『与纽约等大』海港。

2015年11月15日,巴西淡水河谷散货船『宏远轮』靠泊曹妃甸港矿石码头5号泊位,这是驶入渤海湾的第一艘40万吨级货轮,标志着曹妃甸港区迈入『大船时代』。

这一年,距离曹妃甸港区打下第一根桩基,仅12年。

英雄的城市孕育了英雄的人民,英雄的人民铸就了英雄的城市。

目前,唐山的经济总量和财政收入,在全省占比双超1/5。

联合国人居荣誉奖、迪拜国际改善居住环境最佳范例奖、国家园林城市、全国绿化先进城市、全国双拥模范城、全国社会治安综合治理工作优秀城市、全国城市环境整治优秀城市、全国青年志愿者行动示范城市、中国50家投资环境诚信安全区、全国文明城市……

一项项殊荣记录着唐山人铿锵的脚步,传递着唐山时代精神的最强音。

2015年,由京唐港区和曹妃甸港区组成的唐山港与70多个国家和地区160个港口通航,货物综合吞吐能力达到5.12亿吨,在全球港口排名榜上位列第七,把纽约港远远甩在了后面。

张唐铁路通车,让曹妃甸正在逐步成为『一带一路』与京津冀协同发展两大战略的连接点。

唐山市在推进沿海、城市、县域三大板块协调发展中,着力打造沿海经济增长极,坚持港口、港产、港城『三位一体』协调推进,以建设世界性综合枢纽大港为目标,统筹三个港区规划,完善集疏运体系建设,建设『一带一路』交汇点和重要枢纽。

绿色转型再现工业辉煌

国内第一座机械化采煤矿井、第一桶机制水泥等『七个中国第一』,是这座城市辉煌的工业记忆。

唐山过去的支柱产业受到重创,钢铁、煤炭等产能严重过剩,传统工业的优势变为劣势。要从传统资源型工业城市,转变成新型工业基地,强化科技支撑、发展绿色产业是必由之路。

转型升级路在何方?

唐山全市上下积极适应新常态,着力打好『京津』『沿海』两张牌,推动发展方式由要素投入增长型向创新驱动转变,着力构建以绿色、循环、低碳为标志的现代产业发展新体系。唐钢等大型钢企,已打造成为『世界上最清洁的钢厂』,彻底颠覆了传统钢企『灰头土脸』的形象。

同时,唐山市还坚定不移地以举办世园会为抓手,破解发展难题,促进唐山全面、协调、可持续发展,倾力打造『靓丽、繁华、和谐、宜居』的新唐山。

4月29日,唐山世界园艺博览会在不占一分耕地,在采煤沉降区建成化腐朽为神奇的南湖公园盛大开幕。以『都市与自然·凤凰涅槃』为主题,寓意唐山在历经大地震劫难后的浴火重生;以『时尚园艺、绿色环保、低碳生活,都市与自然和谐共生』为建园理念,展示唐山在抗震重建、生态修复后,呈现出的绿色、可持续发展的生态新形象。

2013年以来,唐山已压减炼钢产能2357万吨、炼铁产能1087万吨,削减煤炭消费量1140万吨。压产、减煤、治污、降尘、控车、增绿六措并举。

通过技术设备升级、产品链条延伸、规模档次进阶、『两化』深度融合等手段,改造提升钢铁、建材、化工、能源等传统优势主导产业。『十二五』期间,工业技改投资年均增长23.2%,形成了开滦煤化工、唐钢高强汽车板、津西钢板桩、三友粘胶短纤维等一批行业龙头拳头产品。

『十二五』期间,高新技术产业增加值年均增长16.7%。打造高端装备制造、电子信息、节能环保、生物医药、新能源、新材料等新兴产业集群,以高速动车组为龙头的先进装备制造业发展壮大,建成了全国最大的专用机器人研发生产基地,石墨烯等新材料实现产业化。

40年『敢教日月换新天』

随着2014年京津冀协同发展上升为国家战略,作为京津冀协同发展东北部的副中心城市, 唐山首先在交通上构成了以海港、空港为龙头,以高速公路和铁路为纽带,一小时进京、半小时抵津的京津唐交通圈。

为更好地承接京津产业转移和非首都功能疏解,唐山主动对接、服务京津,精准推进平台建设,全力将京冀曹妃甸协同发展示范区、津冀协同发展示范区和唐山国家高新区、海港开发区打造成综合性承接平台。

而在13年前,曹妃甸还是一个不足4平方公里的荒岛,如今变成210平方公里的产业重地。作为京津冀一体化的战略核心区,更是经京冀两地政府签署协议,被定位为北京产业转移和功能疏解的承接地。双方协商决定在曹妃甸划出9平方公里优先用于北京(曹妃甸)现代产业发展试验区先行启动区建设,为建设曹妃甸协同发展示范区『探路』。目前,5.5平方公里的起步区水电路信气及绿化等已基本到位,具备了国家级开发区承载能力。

两年来,曹妃甸全面落实《京津冀协同发展规划纲要》和京冀两省市对示范区建设指示精神,承接北京产业转移和非首都功能疏解,京冀曹妃甸协同发展示范区取得实质性进展。

今年截至5月底,曹妃甸京津在建项目39个,总投资1403亿元,其中北京项目31个,总投资1379亿元。全年,曹妃甸将承接京津转移项目100个以上。

2016年,是唐山地震40周年,也是唐山出彩的一年,继2016唐山世界园艺博览会开幕后,第三次中国—中东欧国家地方领导人会议在唐山召开,还将举办中国金鸡百花电影节、中国—拉美企业家高峰会。

弹指一挥间,40年岁月里唐山兑现了『敢教日月换新天』的壮志豪言。

四十年,只争朝夕;四十年,书写传奇。唐山,正朝着『三个努力建成』目标奋勇前进!